Harvard Deusto Business Review publicó recientemente un análisis sobre la desmaterialización en la industria de los videojuegos que describe una transformación que va mucho más allá del entretenimiento digital. La industria del gaming, que factura cerca de 200.000 millones de dólares anuales y se proyecta hacia los 363.000 millones en 2027, ha conseguido algo que parecía imposible hace apenas dos décadas: crear un sector económico masivo que existe casi completamente en el éter.

No hablo solo de la transición obvia de cartuchos físicos a descargas digitales, sino de algo más profundo: la completa reconceptualización de lo que significa poseer, usar y relacionarse con un producto. Los videojuegos han evolucionado desde objetos que comprabas y poseías permanentemente hacia servicios que alquilas temporalmente, ecosistemas que habitas periódicamente y experiencias que consumes como suscripciones.

Esta transformación del gaming desde la materialidad hacia la inmaterialidad no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de una revolución económica más amplia que está redefiniendo industrias enteras. La desmaterialización —el proceso mediante el cual las empresas reducen la intensidad material de sus productos y servicios sin comprometer el valor entregado al cliente— se ha convertido en uno de los experimentos de mercado más interesantes que puedo observar.

Consideremos, por ejemplo, LYNK & CO, la marca automovilística que ha llevado la desmaterialización al sector más tradicionalmente material de todos: la industria del automóvil. Su modelo de movilidad como servicio incluye seguros, mantenimiento y todos los servicios en cuotas mensuales, mientras que las capacidades de compartición integradas permiten a los propietarios generar ingresos. Operando en 7 mercados europeos en 18 meses, LYNK & CO demuestra la escalabilidad de modelos automovilísticos desmaterializados, aunque las pérdidas iniciales indican los desafíos típicos de los cambios paradigmáticos en modelos de negocio. Sus pop-up stores, que te venden de todo menos coches, se han convertido en la insignia de la marca.

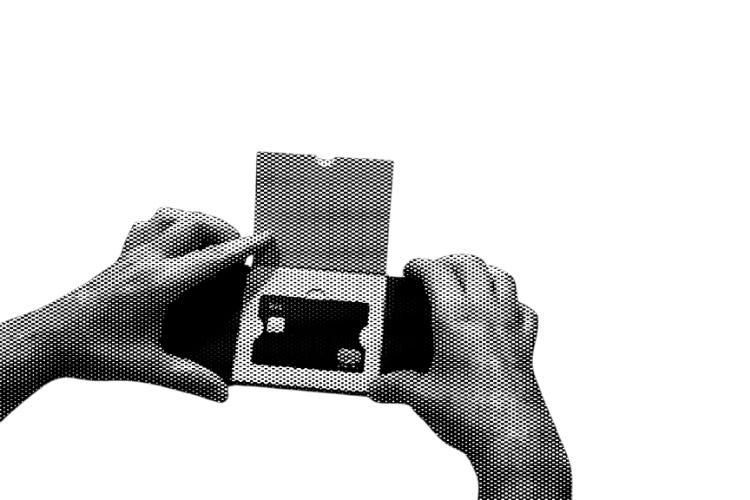

Otro ejemplo —y en este caso viene de largo— donde la desmaterialización ha alcanzado su expresión más pura es en el sector financiero. Los neobancos —278 operan globalmente según datos de marzo de 2023— representan la culminación lógica de esta tendencia hacia la inmaterialidad total. Con un volumen de mercado proyectado de 10,44 billones de dólares para 2028 y un crecimiento anual del 13,15 %, los neobancos han logrado algo revolucionario: convertir el dinero, que ya era en gran medida abstracto, en una experiencia completamente desmaterializada.

Revolut con más de 28 millones de usuarios, Nubank liderando Brasil y alcanzando rentabilidad, Chime con más de 12 millones de usuarios estadounidenses y una valoración de 25.000 millones de dólares, y N26 como pionero europeo, demuestran enfoques diversos hacia la desmaterialización de servicios financieros. Operaciones sin sucursales, adquisición y servicio al cliente 100 % digitales, integración API que habilita finanzas integradas, analíticas en tiempo real para procesamiento instantáneo de transacciones y detección de fraudes, y servicios potenciados por IA para asesoramiento financiero automatizado y evaluación de riesgos.

La industria de seguros ha alcanzado una desmaterialización casi completa, aunque siempre ha tenido la inmaterialidad en su ADN. Recuerdo que, la primera vez que trabajé en esta industria, un profesional de largo recorrido me dijo: «Si consigues vender seguros, puedes vender lo que te propongas, porque es el único servicio que pagas por él y no lo quieres usar, porque si lo usas es que te está pasando algo malo». Y esto es así del lado del cliente, pero del lado de las propias aseguradoras los resultados son elocuentes: reducción del 90 % en tiempos de procesamiento a través de suscripción automatizada, tiempo de procesamiento de reclamaciones reducido de semanas a horas, integración telemática que permite evaluación de riesgos en tiempo real y seguros paramétricos que proporcionan pagos automatizados.

El comercio minorista experimenta también su propia transformación desmaterializada. El comercio electrónico representa el 23 % de las ventas minoristas estadounidenses en 2025, con tasas de crecimiento que duplican al comercio tradicional. Las innovaciones incluyen redes de medios minoristas que monetizan datos de clientes, tecnologías de prueba virtual que reducen las necesidades de inventario físico y redes de locales de terceros para recepcionar los envíos de los clientes, que convierten las tiendas físicas tradicionales en espacios cada vez más obsoletos, moviéndose hacia un modelo de flagship store donde tener un gran ecosistema de tiendas por ciudad será poco eficiente por el coste.

Al final, y como les digo a mis alumnos de Narrativa y Storytelling en la universidad, se trata de entender el principio organizador de cada marca en profundidad antes de diseñar una campaña. LYNK & CO no vende coches; vende movilidad. Spotify no vende música; vende acceso. Los neobancos no venden productos financieros; venden servicios bancarios. Netflix no vende películas; vende entretenimiento. Amazon Prime no vende envíos; vende conveniencia. En cada caso, la desmaterialización permite a las empresas centrarse en el valor que entregan al cliente sin las limitaciones, costes y complejidades asociadas con la producción, almacenamiento y distribución física. Y todo ello redefine la relación entre consumidor y producto de formas fundamentales. En lugar de poseer objetos, accedemos a servicios. En lugar de realizar transacciones puntuales, mantenemos relaciones continuas. En lugar de decisiones de compra binarias, participamos en experiencias graduales y escalables.

Esta transformación tiene implicaciones profundas para la identidad y el estatus social. La colección de cartuchos de videojuegos que definía el estatus de un gamer en los años noventa ha sido reemplazada por bibliotecas digitales que existen en la nube. El coche como símbolo de estatus personal ha sido desafiado por servicios de movilidad que priorizan la funcionalidad sobre la posesión. La cuenta bancaria como marcador de estabilidad financiera ha evolucionado hacia perfiles financieros dinámicos que reflejan comportamientos en tiempo real más que patrimonio acumulado.

Sin embargo, la desmaterialización no está exenta de costes ocultos. La dependencia de infraestructuras digitales complejas, la concentración de poder en plataformas tecnológicas dominantes y la pérdida de autonomía individual sobre productos y servicios plantean preguntas importantes sobre sostenibilidad a largo plazo y democracia económica. Además, existe una paradoja fundamental en la desmaterialización: mientras los productos se vuelven inmateriales, las infraestructuras que los sostienen se vuelven cada vez más materiales e intensivas en recursos. Los centros de datos que alimentan el gaming en la nube, los servidores que procesan transacciones de neobancos, las redes 5G que permiten servicios de movilidad conectada: toda esta inmaterialidad aparente requiere enormes inversiones en hardware físico, consumo energético y extracción de recursos.

La desmaterialización, pues, no elimina la materialidad; la redistribuye. La concentra en infraestructuras centralizadas mientras dispersa los beneficios hacia experiencias distribuidas. Es una forma sofisticada de externalizar la complejidad material mientras se privatiza el valor inmaterial. En ese mundo, el fantasma de la máquina no es la consciencia artificial que habita el hardware, sino la materialidad que desaparece para dejar solo su función, su utilidad, su valor de uso, convirtiéndose en una sombra que podemos observar sin el producto que la proyecta.